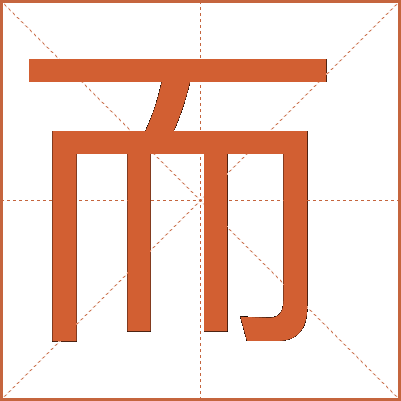

而

基本解釋

基本字義

而

⒈ ?古同“爾”,代詞,你或你的:“而翁歸,自與汝復算耳”。

⒉ ?連詞(a.表平列,如“多而雜”。b.表相承,如“取而代之”。c.表遞進,如“而且”。d.表轉折,如“似是而非”。e.連接肯定和否定表互為補充,如“濃而不烈”。f.連接狀語和中心詞表修飾,如“侃侃而談”。g.插在主語謂語中間表假設,如“人而無信,不知其可”)。

⒊ ?表(從……到……):從上而下。

異體字

- 洏

- 耏

- 髵

- 能

漢英互譯

and that、moreover

造字法

象形

English

and; and then; and yet; but

※ 而的意思、基本解釋,而是什么意思由飛鳥成語網- 成語大全-成語故事-成語接龍-成語造句-成語出處在線字典查字提供。

康熙字典

而【未集中】【而部】 康熙筆畫:6畫,部外筆畫:0畫

《廣韻》如之切《集韻》《韻會》人之切, 音栭。《正韻》如支切,音兒。《說文》頰毛也。《註》臣鉉等曰:今俗別作髵,非是。《周禮·冬官考工記·梓人》作其鱗之而。《註》之而,頰

音栭。《正韻》如支切,音兒。《說文》頰毛也。《註》臣鉉等曰:今俗別作髵,非是。《周禮·冬官考工記·梓人》作其鱗之而。《註》之而,頰 也。

也。

又《玉篇》語助也。《詩·齊風》俟我於著乎而。

又《書·洪範》而康而色。《傳》汝當安汝顏色。

又《詩·小雅》垂帶而厲。《箋》而亦如也。

又《詩·大雅》子豈不知而作。《箋》而,猶與也。

又《禮·檀弓》而曰然。《註》而,猶乃也。

又《韻會》因辭,因是之謂也。《論語》學而時習之。

又《韻會》抑辭,抑又之辭也。《論語》不好犯上而好作亂者。

又《韻會》發(fā)端之辭也。

又《集韻》奴登切,音能。《易·屯卦》宜建侯而不寧。《釋文》鄭讀而曰能,能猶安也。

說文解字

說文解字

而【卷九】【而部】

頰毛也。象毛之形。《周禮》曰:“作其鱗之而。”凡而之屬皆從而。如之切〖注〗臣鉉等曰:今俗別作髵,非是。

說文解字注

(而)須也。象形。各本作頰毛也、象毛之形。今正。頰毛者、須部所謂?須之類耳。禮運正義引說文曰。而、須也。須謂頤下之毛。象形字也。知唐初本須篆下頤毛也。而篆下云須也。二篆相爲轉注。其象形、則首畫象鼻耑。次象人中。次象口上之頾。次象承漿及頤下者。葢而爲口上口下之總名。分之則口上爲頾。口下爲須。須本頤下之專偁。頾與承漿與頰?皆得偁須。是以而之訓曰須也象形。引伸假借之爲語?。或在發(fā)端。或在句中。或在句末。或可釋爲然。或可釋爲如。或可釋爲汝。或釋爲能者、古音能與而同。叚而爲能。亦叚耐爲能。如之切。一部。周禮曰。作其鱗之而。 工記梓人文。鄭云。之而、頰

工記梓人文。鄭云。之而、頰 也。戴先生云。鱗屬頰側上出者曰之。下?者曰而。此以人體之偁施於物也。按顧氏玉篇以而部次於毛毳冄之後。角皮之前。則其意訓而爲獸毛。絕非許意。凡而之屬皆從而。

也。戴先生云。鱗屬頰側上出者曰之。下?者曰而。此以人體之偁施於物也。按顧氏玉篇以而部次於毛毳冄之後。角皮之前。則其意訓而爲獸毛。絕非許意。凡而之屬皆從而。

- 而的詞語 組詞

- 而的成語